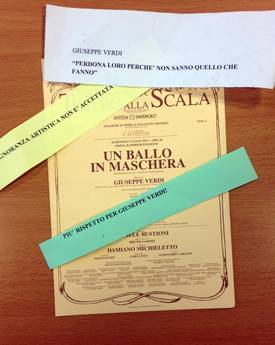

La prima del recente allestimento del Ballo in maschera verdiano andato in scena al Teatro alla Scala il 9 luglio ha ricondotto l’attenzione sull’annoso problema della regia nel teatro d’opera. Si è assistito a un vero e proprio fortunale con annessa scrosciante pioggia di volantini che ha materializzato lo sdegno di coloro che vedono in taluni allestimenti più radicali forzature dettate da manie di protagonismo e ignoranza.

Nella fattispecie il Ballo verdiano è stato oggetto di una fortissima contestazione principalmente a causa della trasposizione, operata dal regista Damiano Michieletto, della vicenda a un’ipotetica contemporanea campagna elettorale, con un protagonista, Riccardo, che diviene un personaggio politico, Renato come suo responsabile della sicurezza, e il ballo finale che si trasforma in un party elettorale.

Il pubblico scaligero si è furiosamente spaccato: uno spettacolo troppo estremo, soprattutto se “ai danni” di Verdi; da un lato, quindi, i vivaci contestatori organizzati, dall’altro coloro che a tutti i costi difendono la novità, gridando al miracolo. Alla fine anche la critica non è concorde: da una parte, soprattutto a caldo, si parla di fiasco, dall’altra emerge una solidale difesa a oltranza del regista e anche un rimprovero al pubblico contestatore per una sua presunta grossolanità nella pur legittima protesta.

Un primo particolare mi è saltato all’occhio, leggendo varie recensioni: si discute pochissimo di musica sommersa e soppiantata com’è dalla scena, eppure stiamo parlando di un’opera di Giuseppe Verdi, che offre tantissimi aspetti interpretativi sui quali ci sarebbe tanto da discutere.

Personalmente non ho né visto né ascoltato lo spettacolo, ma ho solo letto le recensioni e osservato varie immagini, quindi mi limiterò a delle considerazioni personali generali su alcune tendenze dello spettacolo operistico.

Sembra che ci sia ormai uno scollamento concettuale fra la musica e la scena, intendo per quanto riguarda la mera realizzazione. Le note sono quelle, si pretende anzi che siano sempre più rigorosamente sfrondate da qualsiasi incrostazione del tempo: si cerca giustamente un ritorno al suono originale inteso come intenzione del compositore. La regia e la scena, invece, hanno presuntuosamente il diritto (e pare ora anche il dovere) di tradurre e spiegare presunte intenzioni del librettista e del compositore, prevalentemente attraverso uno spostamento temporale della vicenda o preferibilmente un’attualizzazione. Ecco quindi che ormai diviene raro, o comunque considerato intellettualmente poco valido, un allestimento che mantenga le indicazioni originali del libretto e all’interno delle sue didascalie cerchi una verità interpretativa.

A mio parere, fermo restando che comunque vanno valutati caso per caso gli esiti, in linea di principio l’attualizzazione o comunque lo stravolgimento di quanto presente nelle indicazioni del libretto è assolutamente privo di fondamento teorico e per questo ingiustificabile. Mostrare sulla scena, da parte del regista, la propria interpretazione in maniera esplicita significa in effetti tradire la vera e propria essenza del teatro, che di per sé è un’allegoria: sulla scena si vede scorrere una vicenda, in una più o meno precisa ambientazione, che di per sé ovviamente è un simbolo di un’intenzione più profonda; nei casi ovviamente più riusciti la scena offre un rimando concettuale ad altro, che può essere di per sé più o meno esplicito oppure ancora essere spiegato e quindi ricostruibile attraverso la testimonianza dell’autore stesso, ma l’importanza della presenza della “lettera” è fondamentale: non esiste simbolo se non esiste l’immagine che a esso rimanda.

Per tornare al Ballo in Maschera, è evidente che Verdi abbia voluto, attraverso una non molto specifica individuazione storica (tant’è che nelle varie versioni dell’opera il luogo dell’azione si sposta e con esso anche i nomi del protagonista), creare un’allegoria di una serie di ideali, fra i quali naturalmente anche la corruzione politica, le problematiche del potere, lo scontro fra l’idealità e il compromesso con l’azione di governo e con la propria debolezza umana. Ma non è solo questo, anzi, molto di più: concetti e ideali, sentimenti, delusioni, odio, amore, esasperazione e squilibrio, magia e oscurità, tutto portato agli estremi attraverso la potenza della musica che alla fine trova il suo luogo ideale non tanto sulla scena quanto nell’animo dell’ascoltatore; l’attualizzazione vista alla Scala quindi forza alla lettura parziale di quanto il codice ricchissimo e comunque aperto mette sulla scena attraverso delle immagini e dei simboli. Si tratta quindi, al di là del buono o cattivo gusto, in ogni caso di una perdita o di una diminuzione di significato: se l’allegoria viene spiegata direttamente nel luogo in cui le figure agiscono come portatrici di un significato, sostituendo il significato al codice, l’allegoria stessa viene negata e viene negata anche quella possibilità di andare in maniera aperta oltre il codice stesso.

Al di là di questa considerazione teorica sulla valenza allegorica del teatro, mi sembra opportuno anche un’altra parallela considerazione. Se si considera, come ho accennato prima, il grande progresso nell’interpretazione musicale dell’opera lirica dai tempi di Toscanini fino ai giorni nostri, soprattutto negli esempi migliori delle varie generazioni, si è effettivamente giunti a un grado di valorizzazione del testo musicale scritto veramente molto elevato.La precisione del dettaglio vocale e strumentale, la qualità delle orchestre, l’attenzione alla filologia e alla storicità della musica, hanno permesso effettivamente di ottenere interpretazioni musicalmente molto valide, che si tramandano, con un effetto volano, anche verso le giovani generazioni grazie alle incisioni; per nominare solo alcuni grandi interpreti, si pensi al già citato Toscanini (che ha praticamente dato l’avvio a un certo modo di dirigere e realizzare l’opera), De Sabata, Karajan, Solti, Giulini, Abbado, Muti e tanti altri, hanno fatto in modo che l’opera lirica poggiasse sulla realizzazione musicale il suo fondamento, valorizzando quanto scritto dal compositore, il che non significa assolutamente seguire pedissequamente la pagina scritta ma trovare all’interno di essa quanto più possibile di ciò che il segno può esprimere. In questo modo si è creato uno standard imprescindibile.

Cosa si penserebbe se si togliesse dal teatro l’orchestra sinfonica e si sostituisse con strumenti elettronici, oggi più attuali di oggetti ormai presenti da secoli? Se ancora si passasse dalla voce “lirica” a quella “non-lirica” semplicemente amplificandola? Cosa accadrebbe se si ricominciasse a operare tagli, cambiare l’orchestrazione, modificare le linee vocali? Assolutamente impossibile, la musica è quello che è scritto e nessuno ormai si sognerebbe minimamente di modernizzare, attualizzare.

Allora perché l’esistenza di una zona franca dell’opera lirica nella quale è possibile effettuare qualunque cosa a dispetto di quanto è scritto? Forse che anche nel testo scritto, nelle “lettere” dico, non è possibile trovare l’interpretazione nel senso di arricchimento del simbolo lasciandolo esteriormente qual è?

Ebbene a mio parere questo strano fenomeno, al quale si assiste ormai da vari anni, spesso con esiti disastrosi ma comunque sempre con una forzatura nei termini che ho espresso prima, ha una sua spiegazione ben più profonda, dovuta allo scollamento del teatro d’opera dall’attualità. Se oggi si continuasse, come è avvenuto nei secoli passati sin dalla sua nascita, a commissionare nuove opere liriche, ricche oltre che dei valori universali anche dell’attualità, sarebbe possibile anche un teatro nel quale la regia, su un libretto “moderno” potrebbe esprimere a pieno se stessa e la propria modernità, senza soffrire della deminutio di dover operare sempre su qualcosa che sa di museale. Se nel teatro d’opera fosse presente il repertorio ma nel contempo anche la contemporaneità, la musica contemporanea stessa avrebbe bisogno di una regia contemporanea, non attualizzante ma attuale, ma anche di tecnologie musicali e teatrali adeguate al momento; il teatro stesso non sarebbe sempre uguale a se stesso e quindi, per alcuni, frustrante.

Ormai, però, la committenza di nuovi spettacoli d’opera è contrario allo spirito dei tempi, o forse solo è troppo rischioso e culturalmente inadeguato all’attualità; si assiste pertanto al paradosso di voler proseguire la presentazione del passato da una parte valorizzandone l’elemento musicale come ormai unico proponibile, dall’altro inserendo la novità sull’aspetto scenico dove il “vecchio” non è più proponibile: di qui lo stridente contrasto di un ballo in maschera che da festa galante della fine del XVII secolo diviene impropriamente e forzatamente più o meno velatamente l’Italia contemporanea.